da Hortus Musicus – n. 14 apr-giu 2003 – Ut Orpheus Edizioni (http://www.hortusmusicus.com)

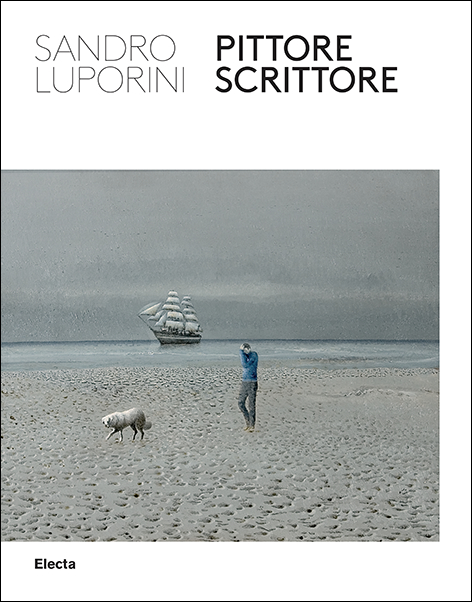

Sandro Luporini

di Gaspare De Caro e Roberto De Caro

Sandro Luporini, pittore, esponente del realismo esistenziale e della neometafisica, per trent’anni coautore con Giorgio Gaber del teatro-canzone, ha accettato di rispondere alle nostre domande. Così Hortus Musicus intende anche rendere omaggio nel modo più degno alla memoria di Giorgio Gaber.

Interno-esterno, 1999

Recentemente hai definito con precisione gli ambiti separati e complementari del tuo duplice impegno di pittore e di scrittore. Poiché non credi “a una pittura di contenuti politico-sociali” e “forse neanche ad una pittura di contenuti”, rispondendo ad una esigenza evidentemente per te ineludibile durante un trentennio hai cercato spazio espressivo alla riflessione politica e sociale nel teatro-canzone in collaborazione con Giorgio Gaber. Agli esordi della tua pittura però gli ambiti non erano forse così rigorosamente delimitati e l’intenzione di un realismo non ideologicamente pregiudicato non sembrava affatto chiudersi ad implicazioni e coloriture sociali. L’attenzione agli “oggetti umili e tristi” di un quotidiano ancora segnato dalla guerra e la dichiarata influenza del neorealismo cinematografico sembrano significativi in proposito. Quanto influì sull’irrigidimento della tua poetica, e più in generale sui tuoi orientamenti culturali, la contrapposizione al realismo socialista, non solo enfatico ma spesso pretestuoso e accademico e in Italia (nonché altrove) storicamente strumento di potere?

— Qualsiasi uomo pensante è un animale politico, ma la differenza tra “essere politici” e “fare politica” è fondamentale. Da qui il mio distacco da chi con la pittura intendeva fare politica. Se mi si può definire realista è perché ho sempre avuto il bisogno di raffigurare un oggetto, o meglio la sua apparenza, con l’intento di trovare una calibrata distanza tra il “sé” e “l’altro da sé” che, per me, doveva essere di natura interrogativa. È vero quindi che, magari istintivamente, mi contrapponevo a chi aveva con l’oggetto un rapporto di tipo ideologico.

Al di là della distinzione di ambiti conoscitivi, un impulso d’ordine morale appare comune sia alla tua pittura sia alla tua scrittura per il teatro: “la coscienza e l’aspirazione alla verità una”, come dici in polemica con la “tolleranza estetica” dei critici d ’arte, indifferenti alle diversità e all’incompatibilità reciproca delle tendenze artistiche. Tu giudichi appunto “priva del coraggio morale”, espressione di “disgregazione morale” una tale critica d’arte, per la quale tutto ha la medesima importanza e dunque nulla ha veramente importanza. Non credi che i giudizi di “cultura neutralizzante” e di “disgregazione morale” debbano essere più largamente estesi alla sedicente “cultura dell’effimero” che da alcuni decenni pervade la nostra vita intellettuale, a tutti i livelli?

— Quando ho parlato di “verità una”, chiaramente influenzato da alcune letture di Adorno, non volevo certo dire che questa verità potesse appartenere a qualcuno. Pensavo però, e lo penso ancora, che la verità esista “in sé” al di là di qualsiasi soggettivismo. Purtroppo, come voi dite, la cultura dominante non ha la smania di questa ricerca.

Struttura e figure, 1985

Tu hai parlato in qualche occasione di “impotenza degli intellettuali”. Questo pare un giudizio benevolo. Non credi che si tratti piuttosto di una capillare, non innocente adesione ad un processo istituzionale di neutralizzazione delle potenzialità critiche della cultura?

— Non so se abbiate ragione quando parlate di giudizio benevolo. È vero, l’impotenza di cui si parla non è certo un fatto di natura organica. Non è detto però che ci sia sempre dietro un progetto neutralizzante. Mi sembra più probabile che derivi dalla perdita della nostra essenza a favore di una sostanza massificata che ormai s’è incollata al nostro io.

L’asservimento degli intellettuali al potere politico non è fenomeno nuovo nella storia italiana. Nella sua fase e modalità attuali sembra però possibile datarlo dalla restaurazione seguita al “lungo maggio”, dal consenso, o anche dal silenzio della cultura su una “normalizzazione” perseguita attraverso l’anomalia di leggi speciali. “Io se fossi Dio” non ebbe molti riscontri.

— C’è, come dite, a cominciare dagli anni Ottanta una calma piatta che ha il sapore di volontaria normalizzazione. Per quanto riguarda il brano “Io se fossi Dio” credo non abbia figliato perché era uno sfogo livoroso e in un certo senso anche scorretto che non poteva fare presa nella dilagante cultura dell’effimero. Però quel pezzo aveva un forte impatto emotivo. Se è vero, come io credo, che le idee riempiono e le emozioni nutrono forse è stato uno dei punti più alti raggiunti da Gaber in teatro.

Forse però è possibile una contestualizzazione più generale dell’attuale rapporto tra politica e cultura. Tu indichi come fondamento di una cultura neutralizzante l’inversione abusiva dei concetti di soggettivo e oggettivo, per cui la tensione soggettiva alla verità non ha peso epistemologico e l’oggettività si riduce ad una futile sommatoria “democratica” di opinioni. L’aggettivo ovviamente non è casuale: chiama in causa appunto le pretese di oggettività della democrazia rappresentativa, le risoluzioni di maggioranza che garantiscono il sistema politico ma non garantiscono la “verità una”, né se ne preoccupano. Non credi allora che, sul fondamento di questa comune matrice, democrazia rappresentativa e cultura neutralizzante/neutralizzata si riflettano l’una nell’altra non per accidente ma per necessità?

— Certo che lo credo. Non cambierei una virgola a quello che avete detto. Aggiungo solo che ho la sensazione che la cultura, quella vera, sia morta. Però non saprei dire se per necessità o per morte naturale.

La metafora dell’Obeso, evocata già in una tua lettera a Gaber del 1985, sembra includere appunto questa coincidenza di democrazia e cultura dell’opinione nell’immagine di un Mercato onnipervasivo che assorbe e vanifica le tradizionali forme di lotta politica e sociale: “L’obeso non ha più bisogno di nemici, perché le cose non muoiono più per antagonismi ma per crescita smisurata”. La sola opposizione possibile, aggiungevi, “è un’assenza, un ’assenza magari fatta di pensiero”. Interpretiamo correttamente questa indicazione come una dichiarazione di definitiva sfiducia nella politica istituzionale e il vostro “continuare ad essere politici” come un richiamo alle prese di coscienza e responsabilità individuali, secondo una strategia radicalmente astensionista?

— Credo sia un ’interpretazione perfetta. Io poi, col gusto del paradosso, ho anche un po’ esagerato fino a ipotizzare una cultura esoterica. Questo però fa un po’ ridere se si pensa che Gaber faceva più di cento spettacoli ogni anno.

A proposito di radicalismo, Gaber rievocava in una delle ultime interviste la tensione intellettuale e politica della generazione sconfitta. “Sperare nelle speranze infondate”, “cercare per cercare” invece di “cercare per trovare”: è questa la strada di un “umanesimo nuovo”?

— Non ho assolutamente idea di quale possa essere la strada per un umanesimo nuovo. Non so nemmeno se sia giusto immaginare un punto di arrivo. Utopia, per me, non vuol dire andare da Viareggio a Milano. Vuol dire semplicemente “andare”.

Gaber si riconosceva autobiograficamente nelle attese frustrate di “Qualcuno era comunista” e, almeno per quanto lo riguardava, riconduceva ad esse la vostra polemica politica e di costume volentieri rivolta contro la Sinistra. Tu hai condiviso questo percorso?

— Io sono sempre stato e mi ritengo tuttora una persona di sinistra. Purtroppo non sono in sintonia con questa nostra sinistra. Non sono in sintonia neanche con Nanni Moretti, che pur stimo, per il semplice fatto che lo sento animato da una gran voglia di vincere. A me invece non sembra tanto importante vincere quanto riflettere molto e cercare di capire che senso ha essere di sinistra oggi. Questo non lo fa nessuno. Purtroppo il pragmatismo ha stravinto.

La vostra polemica non sempre è stata apprezzata da una Sinistra poco incline alla contrizione e svelta alla replica poco inventiva di qualunquismo. C’è stato anche chi – sul modello logico di certi processi politici d’antan – dalla critica ha dedotto occulte intenzioni reazionarie. Tutto ciò non sembra meritare particolare attenzione. A proposito però della vostra ironia sull’ipocrisia del “buonismo” e sul “mercato della solidarietà” e a smentirne perfide intenzioni “cattiviste”, vorremmo ricordare che nei vostri testi ci sono un’attenzione e una sensibilità per la condizione dei bambini e per il destino degli anziani sicuramente rare nella cultura italiana dopo il De Sica di “I bambini ci guardano”, di “Sciuscià”, di “Ladri di biciclette” e di “Umberto D.”, dove peraltro non manca nemmeno l’ironia sulle dame di carità e altre personificazioni di buonismo, senza parlare del “pessimismo” che da tutte le parti si imputò a lui come a voi. Poiché hai dichiarato il tuo debito giovanile con il neorealismo e anche in Gaber si colgono risonanze desichiane, quali suggestioni ha avuto per voi questo grande autore che la cultura italiana sembra aver definitivamente archiviato?

— L’accusa di qualunquismo che ci perseguita fin dagli anni Settanta non ci ha mai scalfito molto. Sarebbe stato più giusto chiamarci anarcoidi. La critica, spesso esasperata, non aveva niente a che vedere con un menefreghismo furbastro, né con l’acquiescenza passiva di chi sta alla finestra. La rabbia contro tutto e tutti derivava da un desiderio di verità e di cambiamento.

Per quanto riguarda il neorealismo del cinema italiano (e non solo De Sica) credo anch’io sia stato troppo facilmente archiviato. Il senso più profondo che scaturiva da quelle opere era l’analisi di un dopoguerra visto non tanto dall’angolazione strettamente politica quanto da quella umana e sociale. Io personalmente, specie nei primi anni della mia carriera di pittore, devo molto a questi autori e all’esistenzialismo in genere. Questo clima culturale, per ragioni di età, non può essere stato vissuto da Gaber, però gli era molto congeniale. Basti pensare che qualsiasi sentimento, anche di tipo rabbioso, per lui partiva sempre dall’impatto con la vita quotidiana.

CD "Io non mi sento italiano", 2003

Nell’ultimo CD (“Io non mi sento italiano”), conclusivo purtroppo del vostro lavoro comune, da soli e con il coraggio morale che è stata sempre una vostra qualità avete protestato contro la recente, incalzante fibrillazione di estri patriottici. Il Corriere della Sera, ad ogni buon conto, ha fornito immediatamente la chiave di lettura autorizzata: la canzone che dà il titolo alla vostra raccolta, Io non mi sento italiano, “non è antipatriottica”. Neanche la morte ha salvato Gaber dallo sfregio mistificatorio.

— La nostra canzone non c’è dubbio che sia antipatriottica nell’accezione più comune del termine, quindi quello che ha scritto il Corriere della Sera non è corretto. Noi ci siamo mossi, come spesso accade, col gusto della polemica e la nostra voglia di scrivere quel pezzo è scaturita dall’avvertire il rigurgito di un patriottismo idiota se non addirittura pericoloso. Ovviamente non è vero che “non ci sentiamo italiani”.

Anche le presentazioni del CD “La mia generazione” ha perso e della raccolta einaudiana “La libertà non è star sopra un albero” non sembrano essere state immuni da iniziative fuorvianti di mediatori impropri. L’articolo “Gaber, l’Obeso e la generazione dei gabbiani ipotetici” (Hortus Musicus, III, 2002, 12) ha avanzato sentite riserve sull’operazione. Il sospetto che un improvvido zelo editoriale sia sfuggito alle intenzioni degli autori sembra autorizzato da qualche cenno di Gaber e ora dall’ultimo CD, significativamente privo di qualunque intromissione interpretativa. Poiché queste circostanze non sono senza importanza culturale, puoi darci la tua testimonianza?

— Per quanto mi riguarda, il mio comportamento, successivo a qualsiasi operazione, si uniforma a un principio elementare che si potrebbe sintetizzare in…: “buttare lì qualcosa e andare via”. Alcuni anni fa, leggendo Cioran, mi innamorai di una strana parola: “SARVAKARMAPHALATYAGA”. La traduzione letterale è: “Distacco dal frutto dell’atto”.